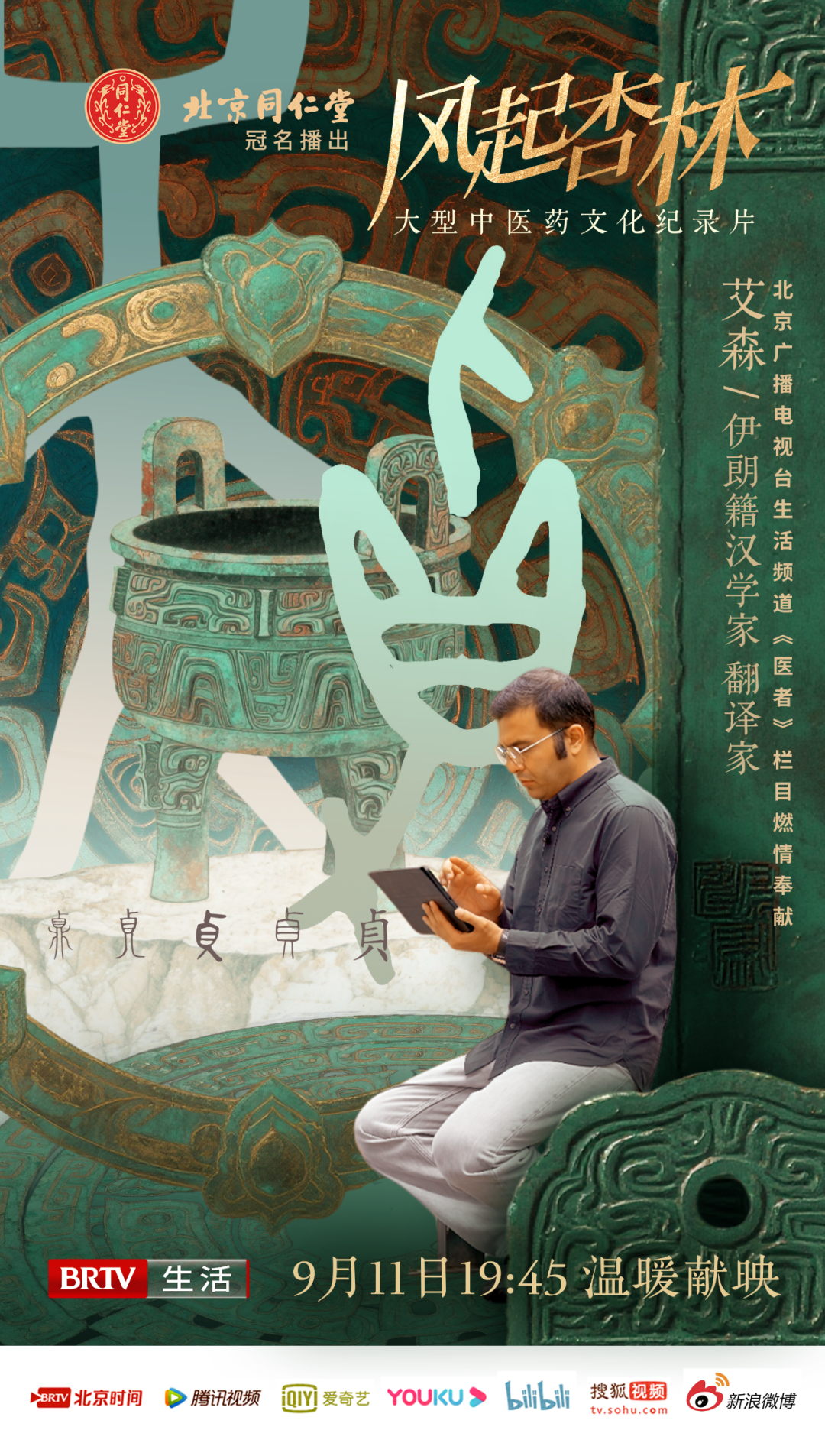

一位伊朗小伙儿的“中医梦”

2009年,艾森踏上了中国的土地。他原本在伊朗学习计算机软件专业,却因好友被中医治愈的“神奇”经历,毅然决定来华学习中医。

“我买的第一本中文书,就是《黄帝内经》。”艾森回忆道,“看完第一页,花了将近两周时间。”面对完全陌生的语言和浩如烟海的医学典籍,他从零开始,先入读上海中医药大学学习语言,后考取山东中医药大学攻读针灸推拿学专业,直至取得博士学位。这条求学之路,他走了十五年。艾森的发小和亲戚十分不解:为什么要从零开始,远离家乡,挑战一个完全陌生的领域?他的答案始终如一“我既然对医学感兴趣,有这个想法,我就要坚持。”

寻找“天”与“真”

寻找“天”与“真”《黄帝内经》,诞生于春秋战国至秦汉,是中医学理论体系形成的奠基之作,对后世中医理论与临床发展产生巨大影响。然而,将其翻译成波斯语,却是一项前所未有的挑战。书中“五运六气”等专业术语,在波斯语乃至任何其它语言中,都找不到完全对应的词汇。这不仅需要语言上的转换,更要求翻译者对其中蕴含的医学理论、哲学思维有更深刻的理解。《素问》开篇《上古天真论》中的“天”与“真”二字,一度让艾森感到困惑。“在现代汉语里,‘天真’是一个词,但在古汉语中,多是单字成义。”艾森解释道,“在波斯语中,我们必须找到一个能准确对应的词,或者加以解释,才能让读者明白。”

为了翻译出《黄帝内经》的精髓,找到中医一笔勾下的“天真”奥义,艾森开启了在中华大地上的寻找“天真”之旅。中国人最早对于“天”的理解,就是人顶上空的苍穹。但逐渐的,“天”包含了悬挂在天上的日月星辰,天上的各种万物,最终成为万物之总名。之后,“天”被赋予“巅”的含义,至高无上,开始带有一种价值判断。

在中国,要理解“天”,必去天坛。祈年殿内,28根柱子象征四季、十二月、十二时辰、二十四节气和二十八星宿。这里是中国古代“天圆地方”宇宙观的集中体现,是帝王与天对话的场所。北京中医药大学马淑然教授告诉艾森,“天”不仅从自然的苍穹,逐渐演变为至高无上的价值概念,更深刻影响了中医理论的形成——即天人合一,自然界是一个大宇宙,人体则是一个小宇宙。更奇妙的是,中医,将时间这一概念,纳入了“天”对人体的影响中。

说到时间与人体,一个诞生于1950年的词汇也许更能被现代人所理解,那就是——生物钟。 2017年,诺贝尔生理学或医学奖授予了,发现控制昼夜节律分子机制的科学家。同时,越来越多人震惊于两千三百年前的《黄帝内经》就早已提及了这一理论。艾森告诉我们,在《黄帝内经》中,还有一个字,总共出现了 105次,它就是“真”。 “真”字,最早可追溯至西周,有一种说法认为它由“贞”衍化而来,最初与占卜密切相关,代表虔诚求问真相的仪式。《黄帝内经》中将“真”视为人体的元精、元气、元神,是生命之源。而道家修行最讲“养神”,要领是效法自然,保持平易恬淡,使精神内守。国家级非物质文化遗产青城武术传承人刘绥滨告诉艾森,“真”在于“返璞归真”,如婴儿般纯净、善良、健康,回归人之本性。而“真人”则是一个能把握天道、在思想和健康上都达到理想境界的人。这种理念和价值,朴实、超越民族、国家与时空。

让世界读懂中国

如今,艾森寻找的“天”与“真”早已化成了一个“合”字,它超越文字,承载着人类共通的喜悲。我们的未来走向何处,最终答案或许就在“天真”二字。历经六年,每天工作十余小时,艾森终于完成了《黄帝内经·素问》的波斯语翻译。但他工作的意义远不止于此。艾森还先后翻译了《大学》《中庸》《孟子》等20余部中国经典著作,荣获中国出版界面向海外的最高奖项——中华图书特殊贡献奖。

“一本经典是一个民族的精神和根本,”艾森说,“通过这些,我们才能了解一个民族,了解他们的思维方式。”译介古今,沟通中外。他期待着,未来能有更多伊朗年轻学者将中医药典籍译为波斯语,也希望有更多中国学生研习波斯语,共同深化两国医学与文化的交流,让延续千年的智慧在新时代再续前缘。大型中医药文化纪录片《风起杏林》,持续热播中。下一站,我们将去往何方?